埃里克-侯麦是谁?

埃里克-侯麦是谁?

侯麦

侯麦去年我们还在悼念特吕弗逝世25周年,今年,法国电影“新浪潮”运动中最文艺的吟游诗人也离我们而去了。

埃里克·侯麦是“新浪潮”诸将中最高大、最安静的一位,也是最具古典情怀和最爱思辨的一位。在别的导演忙着“大格局”、“大立意”时,侯麦一辈子都将镜头对准青年男女的小世界,通过一串串唠唠叨叨却无比动听的对白或者独白,思考着爱的意义。正像已故法国哲学家勒格朗说的,“侯麦希望观众跟随他的角色一起思考,最好比他的角色更聪明。”

“人们不认识我,我就可以在电影中尽量呈现真实的场景。”

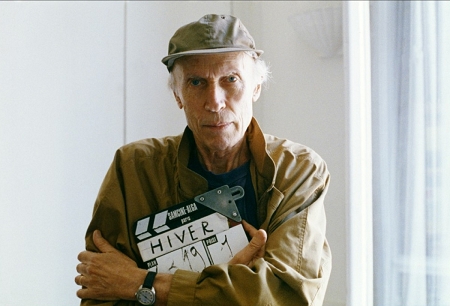

埃里克·侯麦可能是最严谨而低调的导演。身材高大、拥有一双深蓝色双眼的他,在片场言语不多,总是静静地思考着什么。与大多数导演穿梭于各大电影节享受声名不同,侯麦是一个遁世者。在戈达尔充满激情地阐述自己的创作理念和政治立场的同时,侯麦通常只是安静地呆在家里。侯麦出身于一个知识分子之家,他的弟弟是著名的法国哲学家何内·谢黑,后来,侯麦的儿子也成为一个有名的记者。侯麦对声名毫不在乎,1946年发表小说《伊丽莎白的小屋》的时候采用的是笔名吉尔伯特·科迪埃, 甚至“埃里克·侯麦”也是一个化名,名和形分别来自于侯麦欣赏的两位艺术家——演员、导演埃里克·冯·施特罗海姆和小说家萨克斯·侯麦。

根据法国网站“谁是谁”的资料,侯麦本名莫里斯·昂利·约瑟夫·谢黑,1920年3月21日生于法国西南部小城图尔,但还有资料显示,他本名让-马里·莫里斯·谢黑,1920年4月4日生于法国东北部的城市南锡。无论如何,侯麦的“遁世”功力无人能及,甚至,他的母亲玛蒂尔德也不知道大导演侯麦就是自己的儿子。

“我们并不在生活。生活在银幕上,生活就是电影。”

1950年,侯麦来到巴黎,混迹于拉丁区,参加影迷俱乐部的活动。在那里,他认识了戈达尔、特吕弗、夏布洛尔和雅克·里维特等日后将改变法国电影样貌的一批年轻人。他曾和里维特合办过一本短命的电影杂志《影评》,那本杂志出版了五期便寿终正寝。之后,他便加入了巴赞创立的艺术电影杂志《电影手册》。

与戈达尔、特吕弗一起开始在《电影手册》上发表影评、力捧霍华德·霍克斯、希区柯克时,侯麦是这批后来成为“新浪潮”旗手的电影人中最年长的一位,但他并不是这批影评人中最早获得成功的。当特吕弗和戈达尔受到电影人的注意时,侯麦还在为找投资发愁。1952年,侯麦本计划执导第一部短片《两个小淑女》,没想到他当时的制片人突然破产了,拍摄计划被迫流产。

当特吕弗和戈达尔的长片处女作《400击》(1959年)和《筋疲力尽》(1960年)先后轰动电影世界,侯麦同期拍完的处女作《狮子星座》却默默无闻,他只好重新回到《电影手册》的编辑部继续笔头工作。1958年,当《电影手册》创办人安德烈·巴赞辞世以后,侯麦便接过了主编的大旗,这一举就是七年,直到杂志出现左右立场之争,侯麦才被迫离开杂志社。重拾导筒的侯麦反而因祸得福。

1962年,26分钟的黑白短片《面包店女孩》让侯麦的名字传遍了法国文化圈。那部短片后来成为“六个道德故事”系列中的第一部。侯麦说,早在他梦想成为一名导演之前,他脑中就已经酝酿好了“六个道德故事”的雏形。

在1963年的短片《苏珊的故事》之后,侯麦终于拥有了再度执导长片的信心。1967年,《女收藏家》问世。这部讲述一个年轻女子“收藏”情人的故事的电影在柏林电影节上一鸣惊人,侯麦捧回了一座银熊奖奖杯(评委会特别奖),从此奠定了他在法国电影“新浪潮”运动中的地位。《慕德家的一夜》(1969年)紧接着为他赢得了奥斯卡最佳外语片的提名。那时,他已经年近50了。之后,他用《克莱尔之膝》(1970年)和《午后之爱》(1972年)为“六个道德故事”系列画上了句点。

(由上至下)《面包店女孩》《女收藏家》《慕德家的一夜》《克莱尔之膝》《绿光》《阿斯特雷与塞拉东的爱情故事》

特吕弗和戈达尔

“我们是否还有相同的电影理念,我们是否还在进步,这我说了可不算数。”

随着特吕弗、戈达尔、侯麦羽翼渐丰,“新浪潮”运动造就了属于电影的黄金时代,这批年轻的导演力求花很少的钱,拍不指望卖座的电影,实现他们的银幕梦想。侯麦说,那时的他们完全活在电影中,“我们并不在生活。生活在银幕上,生活就是电影。”

戈达尔执导的第一部电影短片《男孩都叫帕特里克》,剧本就是由侯麦创作的。那部短片里有一个镜头意味深长,画面中有位男子正在看一本法国电影杂志,杂志封面上印着这样的标题《错误的偶像拖垮了法国电影》。

特吕弗视侯麦为兄长,称侯麦为他们这批“新浪潮”战友们的“老师”。在戈达尔、里维特心中,侯麦是绝对的老大,他们时时聚在一起谈天说地,被称为“谢黑帮”,而侯麦更被亲切地称为“大莫莫”(Big Momo)。

特吕弗与侯麦保持了20多年的深厚友谊,直到1984年他因脑癌辞世。与特吕弗跟戈达尔保持着互相欣赏的态度不同,侯麦对戈达尔后期的激进立场和“革命电影”的精神并不赞同,“戈达尔是一个纯粹的电影作者,但他太远离大众了。”

前年,侯麦曾在病榻上接受采访时逐一点评过去一起写影评、拍电影的几位伙伴。他说:“现在不再是‘新浪潮’的时代了,我们都老了。特吕弗死了,但夏布洛尔和里维特最近都拍了新片。戈达尔,据我所知正在为新片做准备。至于我们是否还有相同的电影理念,或者我们是否还在进步,这我说了可不算数。”

“啊,愿心心相印的时刻早日到来!”

西方有句谚语,“当法国人开始谈论爱情,那就挡不住了。”这句话用来当作侯麦电影的注脚再合适不过。他的电影里那些啰啰嗦嗦的男女主人公,代表着一代法国知识分子对爱的迷惘。

在两部风格化的古装电影《O女侯爵》和《高卢人帕西法尔》之后,侯麦开始筹划另一个电影系列——“喜剧和谚语”。始自1981年的《飞行员的妻子》,这个系列的电影从文学作品中汲取灵感,引用从拉封丹到兰波的名句,探讨年轻男女的情感问题。比如《飞行员的妻子》引用的格言是“人不会无所思”,《绿光》(1986年)则引用象征主义诗人兰波的诗句,“啊,愿心心相印的时刻早日到来!”《沙滩上的宝莲》(1983年)为他赢得了柏林电影节最佳导演奖。将即兴对白发挥到极致的《绿光》在威尼斯电影节上斩获了金狮奖。

侯麦的最后一个作品系列是“四季”,以一年里四个季节做隐喻,探讨他对爱情的哲学思考。1998年,他推出了这个系列的最后一部《秋天的故事》,那部电影中,他第一次将视角移开他一直以来关注的年轻男女,讲起了中年女子的故事。

从美学观点上讲,侯麦可能是“新浪潮”诸将中最保守的一位。与戈达尔将电影当作“武器”不同,侯麦一生都坚持着对电影美学的追求,更贴近18世纪思想家们的人文情怀。拍摄《阿斯特雷与塞拉东的爱情故事》(2007年)之前,身体大不如前的侯麦意识到这可能是他的最后一部电影,于是他决定回到他的电影梦开始的地方,讲最具文学色彩的爱情故事。那部改编自17世纪小说的电影,用最直白甚至肉麻的对白歌颂爱情,看起来与这个浮躁和追求实用主义的时代格格不入。“现在的观众可能不能马上认同电影中的角色,但假如沉浸其中,一定会发现回味无穷。”侯麦在最后一次接受采访时这样说。

◎ 专访《电影手册》前总编辑让-米歇尔·傅东

“他的电影真正体现了

‘作者电影’的精神”

埃里克·侯麦一生与安德烈·巴赞创办的杂志《电影手册》有着不解之缘。他最早曾担任《电影手册》影评人,成为“新浪潮”的奠基人之一,在巴赞去世后,侯麦曾接替其担任《电影手册》主编。昨日凌晨噩耗传来,《电影手册》前总编辑让-米歇尔·傅东接受了早报记者的采访,谈及侯麦的逝世,傅东表示,“关于他,我想说的太多,三言两语无法表达我哀恸的心情。”

“侯麦的电影在整个法国电影史上占据着极其重要的地位。他的电影真正体现了‘作者电影’的精神,从剧本、对话写作、导演、摄影、声音表现到剪辑,都完美地为他的画面服务。而且,他的电影无需太高的成本,从经济的角度拓展了艺术家创作自由的可能性。从这个意义上说,侯麦的电影独一无二,它们完美地在话题、风格、素材和客观条件之间找到了平衡。作为导演,他成为后来的电影工作者不能不提的精神导师。他的电影不但启发了后辈在讲故事的形式方面进行创新,他在电影中对美学、人文和社会问题所提出的质疑和思考也启发了整整一代人。”谈到侯麦电影中他最欣赏的一点,傅东说是“那种个人化的、自我表达的‘电影语言’”,“简单到极致,毫不做作,并没有刻意地模仿生活。”

侯麦曾经担任过《电影手册》主编,谈及这位“前辈”对《电影手册》的意义,傅东说:“作为影评人,侯麦对于电影,尤其是在电影与视觉艺术和文学等其他艺术形式的关系方面,提出过重要的理论,写下过对电影史意义非凡的评论文章。他是《电影手册》的奠基人之一,而作为《电影手册》的主编,他曾为又一批年轻影评人提供了舞台。”

“关于侯麦,我有太多美好的回忆。”傅东回忆道,“埃里克·侯麦是你所能想象到的最优雅、最有君子风度、最风趣、最快乐的人。一方面,他是个很认真、严谨的人,学识渊博,另一方面,他的脸上却永远挂着孩子般的灿烂笑容。他的言语中闪现着智慧的光芒,时不时令人捧腹。尽管晚年的他看起来有些孱弱,但他本人其实充满活力。在片场,他总是精力最充沛的一个。我在《阿斯特雷与塞拉东的爱情故事》的片场见到他时,他看起来比他的实际年龄年轻得多。”

您可能会对以下新闻感兴趣:

上一篇文章:埃里克·侯麦去世 法国新浪潮大师享年89岁

下一篇文章:法国国宝导演埃里克·侯麦获奖荣誉